Der Meister des Schnees

Josef Gummerer ist seit 1985 Schneimeister und Pistenchef im Skigebiet Obereggen. Dass die Qualität des Schnees und der Pisten hier immer wieder Auszeichnungen erhält und Preise gewinnt, ist das Verdienst von ihm und seinem engagierten Team. Im Interview erklärt er, wieviel Know-how und Leidenschaft dazugehört, um eine unbeschwerte Skisaison zu garantieren.

Die Schneequalität in Obereggen genießt einen ausgezeichneten Ruf weit übers Eggental hinaus und wird immer wieder prämiert. Warum ist der Schnee hier so besonders gut?

Wir haben mittlerweile 40 Jahre Erfahrung mit Kompaktschnee, weil wir sehr früh angefangen haben, mit Schneekanonen zu arbeiten. Deswegen haben wir sehr viel Know-how aufgebaut, auch weil viele unserer Mitarbeiter schon lange dabei und darüber hinaus Eggentaler sind. Deshalb identifizieren sie sich sehr stark mit dem Skigebiet. Die Kanonen und die Technik sind ja überall gleich. Aber die Menschen, die sie bedienen, machen den Unterschied aus.

Wie viel Schnee braucht es, um das Skigebiet zu beschneien?

Wir arbeiten mit rund 200 Schneeerzeugern, darunter 60 mobilen, die immer wieder neu platziert werden können. Wenn es um die Erzeugung von Kompaktschnee geht, ist die Natur das beste Vorbild. Maschinell erzeugter Schnee besteht aus denselben Komponenten wie Naturschnee, also nur aus Wasser in gefrorenem Zustand. Zusätze oder Hilfsmittel finden bei der Erzeugung von Kompaktschnee keine Anwendung. Das Geheimnis liegt vielmehr im richtigen Verhältnis von Wassermenge, Wassertemperatur zur Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit.

Was aber genau sind dafür die Voraussetzungen?

In der Natur sammelt sich in den Wolken kondensiertes Wasser um kleinste Staubkörnchen. Bei Temperaturen von -30 bis -50 Grad entstehen dabei kleine Eiskristalle, die sich bei ihrem mehrminütigen Flug zur Erde in Schneekristalle und bei mehrfacher Verkettung in Schneeflocken verwandeln. Technisch erzeugter Schnee hingegen weist keine typischen Schneekristalle auf, dafür einen viel niedrigeren Luftanteil und ähnelt in seiner Struktur eher körnigem Altschnee, daher der Name Kompaktschnee: Seiner Dichte von 360-450 kg pro Kubikmeter steht jener von 30-100 kg pro Kubikmeter bei Naturschnee gegenüber. Das Wissen um die äußeren Bedingungen und deren geschickte Nutzung trägt also wesentlich zum Erfolg der Schneeproduktion bei.

Und woher kommt das ganze Wasser dafür?

Wir nutzen Niederschlags-, Oberflächen- und Schmelzwasser. Trinkwasser rühren wir für die Schneeerzeugung nicht an. Wir befüllen mit zwei Pumpstationen drei Speicherseen mit einem Fassungsvermögen zwischen 10.000 und 50.000 Kubikmetern, vier weitere Pumpstationen versorgen schließlich die Schneeerzeuger jeweils mit bis zu 200 Litern pro Sekunde.

Ist das nicht ziemlich energieaufwendig?

Natürlich braucht es Energie für den Wintertourismus, aber auf der anderen Seite muss man auch sehen, wie groß die Wertschöpfung des Skigebiets für das Eggental ist. Wichtig ist, dass der Strom so weit wie möglich regenerativ erzeugt wird. Außerdem hat sich die Technik über all die Jahre immens weiterentwickelt, mit der man heute sehr sparsam arbeiten kann.

Was bedeutet das konkret?

Einerseits sind die Schneelanzen und -kanonen heute mindestens doppelt so effizient wie früher. Andererseits wissen wir über die GPS-Daten des Geländes genau, an welcher Stelle wie viel Schnee liegt. So können wir so sparsam wie möglich Schnee produzieren, ohne eine Mangellage zu riskieren. Mitte Januar haben wir in aller Regel genügend Schnee im Skigebiet, so dass wir bis Saisonende an Ostern nicht mehr beschneien müssen. Der Kompaktschnee bietet so übrigens nicht nur garantiertes Pistenvergnügen von Dezember bis April, sondern trägt auch dazu bei, die Bergwiesen zu schützen. Beschneite Geländekuppen werden wesentlich besser vor Skikanten und Pistengeräten geschützt, als dies bei einer dünnen natürlichen Schneedecke der Fall ist. Der „Kanalisierungseffekt“ auf der Piste führt zudem dazu, dass die Neigung, seitlich der Skipiste zu fahren, abnimmt und somit der Jungwald keinen Schaden erleidet. Mehr Schnee bedeutet zudem mehr Feuchtigkeit in tieferen Erdschichten, weswegen die Erfahrung der letzten Jahre gezeigt hat, dass die Bauern von Obereggen den landwirtschaftlichen Ertrag auf den für den Wintersport genutzten Flächen steigern konnten.

Wann muss denn für einen ungefährdeten Saisonstart mit der Beschneiung begonnen werden?

So früh wie möglich. Manchmal schon im Oktober, wenn wir absehen können, ein paar kalte Nächte am Stück zu haben. Der Schnee liegt dann in Haufen unter den Lanzen und Kanonen. Die Pisten präparieren wir aber erst ungefähr eine Woche vor dem Start der Skisaison.

Und was passiert, wenn es zu warm ist?

Das Skigebiet Obereggen gibt es jetzt seit über 50 Jahren – und wir haben es immer geschafft, pünktlich die Saison zu eröffnen. Warme Winter hatten wir gerade auf der Südseite der Alpen auch früher schon, deswegen wissen wir, wie wir damit umgehen müssen. Bei wenig Luftfeuchtigkeit können wir mittlerweile mit den modernen Kanonen bis ungefähr drei Grad Plus beschneien. Und wir liegen zum Glück hoch genug, dass wir Schneesicherheit garantieren können. Aber natürlich kann man nicht leugnen, dass es über die letzten Jahrzehnte grundsätzlich immer wärmer wurde.

Wie lange braucht es, das gesamte Skigebiet zu beschneien?

Theoretisch nur 72 Stunden. Naturschnee spielt dabei, wenn es nicht gerade meterweise schneit, übrigens nur eine nebensächliche Rolle. 20 Zentimeter Neuschnee ergeben komprimiert vielleicht drei, vier Zentimeter auf der Piste. Deswegen beschneien wir vor Saisonbeginn auch dann, wenn es Naturschnee hat, damit wir zum Saisonstart von einer 30 bis 40 Zentimeter dicken Schneedecke zehren können.

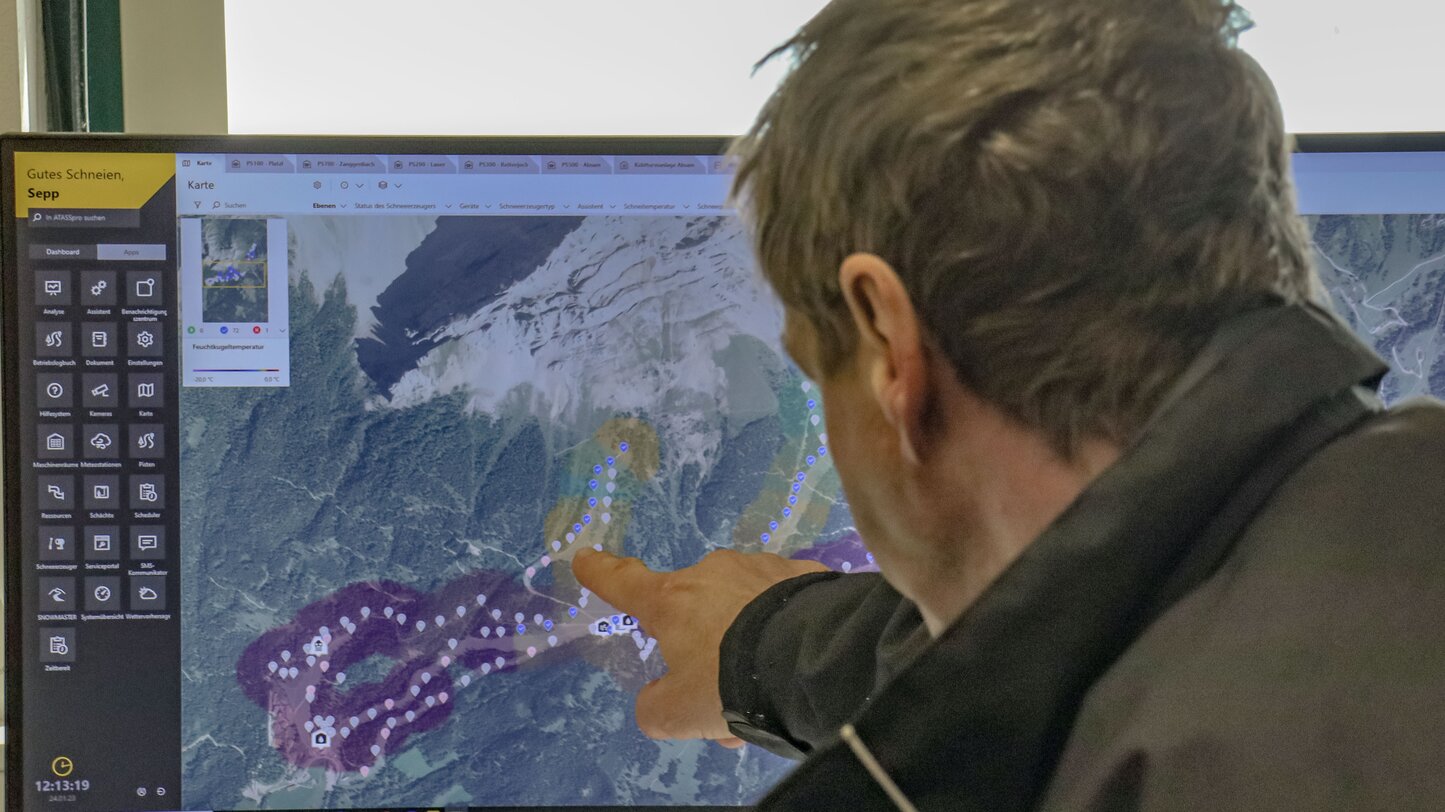

Von wo aus werden die Beschneiungsanlagen denn gesteuert?

Früher mussten wir jede Maschine von Hand einstellen. Heute können wir das computergesteuert vom Büro oder sogar per App übers Handy machen. Das macht unsere Arbeit natürlich komfortabler und flexibler.

Ist Schneimeister und Pistenchef also mittlerweile ein Bürojob?

Zum Glück nicht – dazu bin ich viel zu gerne in den Bergen und im Schnee. In der Nacht müssen wir immer eine Kontrollrunde mit dem Motorschlitten drehen, um zu schauen, ob alles in Ordnung ist. Wenn zum Beispiel der Wind gedreht hat, können wir das am Bildschirm nicht sehen. Und morgens, bevor der Skibetrieb losgeht, machen wir eine letzte Runde, kontrollieren, ob alle Schilder richtig stehen. Wir wollen nämlich nicht nur, dass unsere Skifahrerinnen und Skifahrer perfekten Schnee auf perfekt präparierten Pisten vorfinden. Sondern vor allem, dass sie ihren Urlaub bei uns sicher und unbeschwert verbringen können.