Nachhaltigkeit zu Ende gedacht

Ein heizölfreier Urlaubsort: Wie die Idee des Fernheizwerks in Obereggen die Natur schützt und gleichzeitig den Geldbeutel schont

„Eigentlich ist es hier so wie bei der Heizung zu Hause“, sagt Michael Kalser: „Wenn man sie regelmäßig pflegt, dann läuft sie auch ohne Probleme durch.“ Die Dimensionen, mit denen er es in Obereggen zu tun hat, unterscheiden sich allerdings deutlich vom Heizkessel eines Privathaushalts. Hier im Fernheizwerk, das sich idyllisch vor das majestätische Massiv des Latemar einbettet, kümmert sich Michael mit seinem Team darum, dass jedes Jahr mit Holzresten aus dem Eggental rund vier Millionen Kilowattstunden an Wärme produziert werden. Früher wären dafür rund eine halbe Million Liter Heizöl benötig worden. Heute dagegen ist Obereggen praktisch heizölfrei – und auf diese Entwicklung blicken die Verantwortlichen im Eggental gerne zufrieden zurück.

Wenn der 2100 Kilowatt starke Biomassekessel für den Winterbetrieb noch auf Volldampf läuft, kümmert sich Michael darum, den mit einer Leistung von 850-Kilowatt deutlich kleineren Kessel für die Sommersaison vorzubereiten. „Natürlich braucht es Zeit, die Anlagen zu warten“, sagt er. Ablagerungen müssen beseitigt, Schubböden gepflegt oder Rauchgaszüge gereinigt werden – dann läuft der Heizbetrieb wieder wie am Schnürchen. Und wenn der große Kessel dann im Sommer seine Pause einlegt, hat Michael genügend Zeit, ihn wieder fit für den Winter zu machen. „Wir hatten noch nie nennenswerte Probleme“, schildert Michael seine Erfahrungen mit den Heizkesseln, die rund 5000 Schüttmeter Bio-Hackschnitzel pro Jahr aus den Eggentaler Sägewerken verbrennen.

„Erst die kurzen Transportwege“, erklärt Michael, machen die Idee des Obereggener Fernheizwerks wirklich nachhaltig. Gerade einmal sechs Kilometer liegen zwischen den Sägewerken und dem Fernheizwerk: „Weniger geht fast nicht“, sagt er. Wann die Hackschnitzel angeliefert werden, das bekommt Michael meist überhaupt nicht mit. Der Energielieferant sorgt eigenständig dafür, dass die Speicher so gefüllt sind, dass die Kessel vier bis fünf Tage durchlaufen können. Ohnehin verbringt Michael nur wenig seiner Arbeitszeit im Fernheizwerk – es sei denn er ist gerade mit der Wartung eines Kessels beschäftigt: „Das System läuft vollautomatisch“, sagt er. Falls er eingreifen muss, geht das meist über Ferndiagnose und -steuerung per Smartphone.

„Das Projekt war fast ein Selbstläufer“

„Das Projekt war fast ein Selbstläufer“, blickt Erich Thaler zurück, der als Hotelier des Hotel Cristal in Obereggen einer der Initiatoren des Projekts war. Keine zwei Jahre habe es von der ersten Idee bis zum Beginn der Energieproduktion 2007 im Fernheizwert gedauert. Obereggen als vom Tourismus geprägter Ort, so sagt Thaler, habe einerseits mit seiner kompakten Struktur und der kurzen Wege ideale Voraussetzungen mitgebracht. Und andererseits sei es nicht schwer gewesen, die Hotelbetriebe von einem Konzept zu überzeugen, das nicht nur Nachhaltigkeit, sondern auch wirtschaftliche Attraktivität versprach.

Dass der Energiepreis aus dem Fernheizwerk bisweilen sogar bis zu 40 Prozent unter dem Heizölpreis liegen würde, das hat damals konkret noch niemand ahnen können. Aber die Perspektive für preiswertere Energie und eine Wertschöpfungskette, die im Eggental bleibt, hat dazu geführt, dass sich damals zehn Hotelbetriebe und die Liftgesellschaft zu einer Genossenschaft zusammenschlossen. Auch heute noch gibt es unter den elf gleichberechtigten Teilhabern lauter zufriedene Gesichter. In Summe zwei Millionen Euro, so rechnet Erich Thaler vor, betragen die Einsparungen mittlerweile, was durchschnittlich 25000 Tonnen weniger CO2 pro Betrieb entspreche.

Jeder Tag, seit dem das Obereggener Fernheizwerk Wärme produziert, ist deshalb ein guter Tag – sowohl für die Umwelt als auch für das Budget der Genossenschaft. Für Michael Kalser und seinem Team ist das zwar ein gutes Gefühl, wenngleich sie sich im Alltag eher darauf konzentrieren, dass alles reibungslos funktioniert – bis am Ende nur noch feinpulvrige graue Asche in den Container auf dem Außenbereich des Heizwerks fällt. Sie ist das Endprodukt eines hocheffizienten und umweltfreundlichen Verbrennungsprozesses. „Ziemlich wenig“, sagt Michael, bleibt von den riesigen Hackschnitzelbergen, die sich vor dem Fernheizwerk auftürmen, zum Schluss übrig.

Über Schubböden gelangen die Hackschnitzel zuvor automatisch in die Primärbrennkammer, womit die Verbrennung durch die Beimischung von Luft beginnt. Das dabei entstehende Rauchgas wird über Ventilatoren in die Sekundärbrennkammer für einen zweiten Verbrennungsprozess geleitet, bevor über Rauchgaszüge die Wärme auf den Wasserkreislauf übergeben wird. „Danach hat das Rauchgas noch eine Temperatur von bis zu 200 Grad“, erklärt Michael. Zu warm, um es direkt in die Atmosphäre abzuleiten, weshalb eine Kondensationsanlage dafür sorgt, die Restwärme optimal zu nutzen.

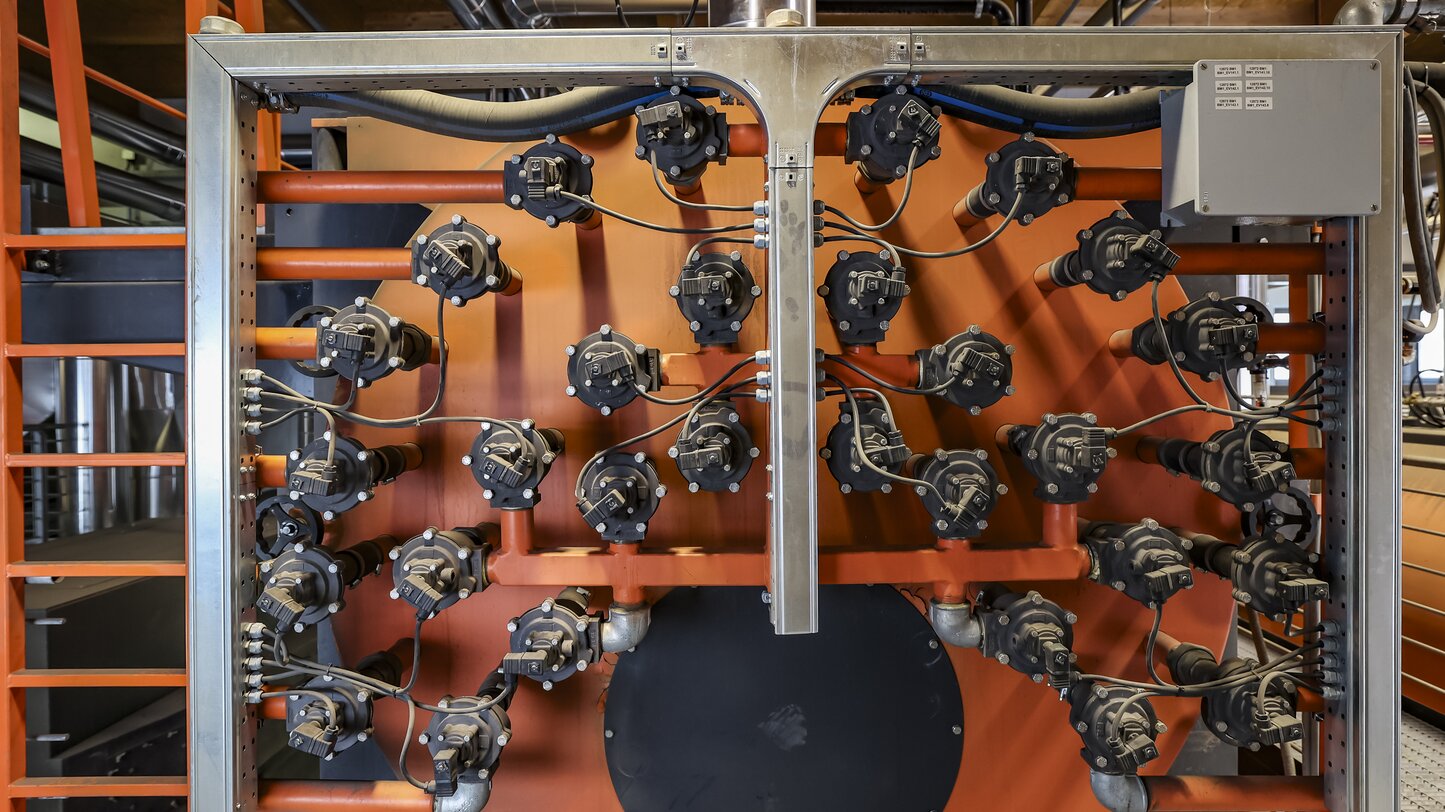

Über Plattenwärmetauscher gelangt die Wärme in einem geschlossenen Kreislauf schließlich zu den Heizungsanlagen der elf Abnehmer, die dem Obereggener Fernwärmenetz angeschlossen sind. Mit einem Druck von rund sieben Bar zirkuliert das Wasser in dem 1,8 Kilometer langen Fernwärmekreislauf, der von einem beeindruckenden 20.000-Liter-Warmwasserbehälter mit 90 Grad warmem Wasser gespeist wird.

„Wenn man Nachhaltigkeit zu Ende denkt“

„Alles, was wichtig für eine reibungslose Funktion ist“, sagt Michael, „haben wir redundant“. Das heißt, dass bei einem Ausfall einer der Netz- oder Kesselpumpen immer Ersatzgeräte einspringen können. Auch bei einem Stromausfall kann das Notstromaggregat immer den Betrieb des Fernheizwerks aufrechterhalten. Und wenn es mal eine Störung in der Holzverbrennung gibt, sorgt der für Notfälle bereitstehende Ölkessel dafür, dass in Obereggen niemand frieren oder kalt duschen muss. Die ökologische Gesamtbilanz des Fernheizwerks trübt das aber nicht wirklich, zumal der Ölkessel nur selten und wenn, dann auch nur kurz hochgefahren werden muss. „Im Durchschnitt brauchen wir den Ölkessel nicht länger als eine Stunde pro Monat“, erklärt Michael.

So oder so: Dass die Abgase gefiltert werden, bevor sie das Fernheizwerk verlassen, ist heute nicht nur gesetzlich vorgeschrieben, sondern gehört selbstverständlich auch zur nachhaltigen Idee des Fernheizwerks in Obereggen. Ein Multyziklonfilter, ein Feinpartikelfilter und ein Elektrofilter garantieren, dass gesetzliche Grenzwerte für Emissionen und Feinstaub weit unterschritten werden.

„Wenn man Nachhaltigkeit zu Ende denkt“, sagt Erich Thaler, „dann ist das Fernheizwerk in Obereggen ein wichtiger Teil davon.“ Und das, obwohl die Idee, Obereggen praktisch heizölfrei zu bekommen, nicht von Ideologie, sondern von Pragmatismus geprägt war. „Wenn alle davon profitieren“, sagt er, „dann profitiert auch unsere Natur davon“. Möglicherweise kann in Zukunft auf diese Art und Weise auch der Strom im Fernheizwerk Obereggen produziert werden. Zwar erzeugt die im Herbst 2024 erneuerte Photovoltaikanlage jetzt schon immer mehr Energie im sonnenverwöhnten Eggental. Theoretisch könnte aber auch das Fernheizwerk selbst als Stromproduzent fungieren, wenn über Kraft-Wärme-Kopplung sowohl Strom als auch Wärme produziert werden würden. Allerdings ist das derzeit bei extrem schwankenden Abnahmebedürfnissen zwischen Winter und Sommer, zwischen der Hauptsaison und den Wochen, in denen die Hotelbetriebe schließen, noch unrentabel. Wenn sich die Technik bei Stromspeichern allerdings weiterentwickelt, „dann würden wir natürlich einen Doppeleffekt spüren“, erklärt Thaler. Dass dafür dann ein neues Kraftwerk gebaut werden müsste, bereitet Thaler jedoch überhaupt keine Sorgen. Erstens, weil er weiß, dass es sich wirtschaftlich lohnen würde. Und zweitens, weil er sagt: „Wenn man dauerhaft wirtschaftlich arbeiten will, dann muss man auch investieren.“